マイストア

変更

お店で受け取る

(送料無料)

配送する

納期目安:

05月24日頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

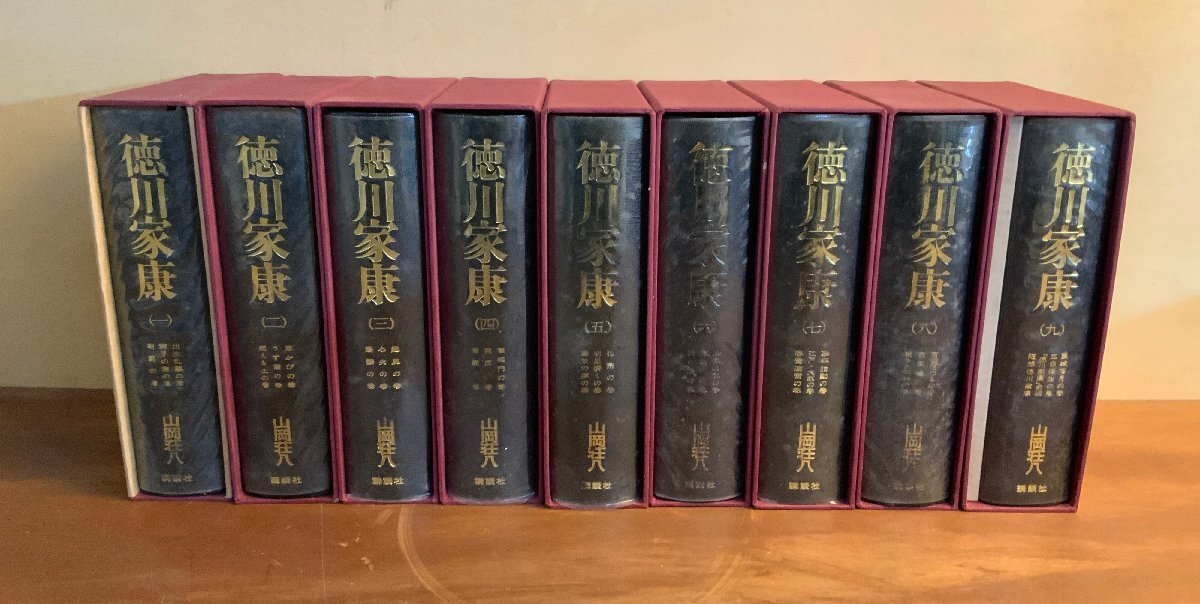

55%以上節約 全21巻22冊の紹介 / 新熊本市史 / 近世1 第3巻 通史編 日本史の詳細情報

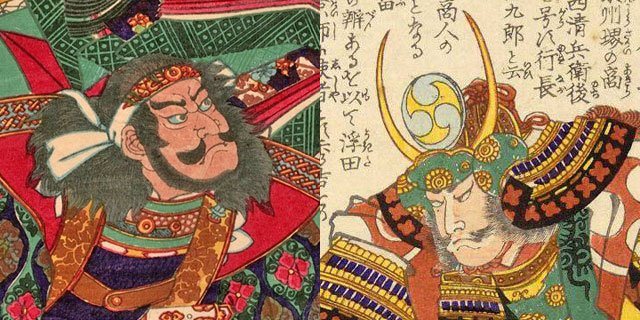

新熊本市史 / 全21巻22冊の紹介 / 通史編 第3巻 近世1。清正と行長の配置は正しかったか? | ニッポン城めぐり。13.08.16 熊本城【加藤清正渾身に築城】その1 | ぬるま湯に。しのぶさん専用 ひのひかり 精米 4.75kg×2 約10kg 2024年度。 。熊本城を巡る歴史旅】実は豊臣秀吉の親戚!?加藤清正と熊本城の。享和期の財政と御銀所領 300

●発行:2001年、新熊本市史編纂委員会 編 1052,22p

●内容:(目次)

口絵

第一編 熊本城と近世政治の展開

第一章 佐々・加藤氏の政治 37

第一節 近世大名佐々成政の入国と政治 37

一 秀吉の肥後統一と佐々氏の入国 秀吉の肥後統一 秀吉の肥後国衆対策 佐々成政の入国の背景 37

二 国衆一揆と成政の失脚 国衆一揆起こる 成政の検地施行問題 国衆への知行政策 一摂の広がりと秀吉の弾圧策 秀吉の成政処分と全国刀狩令 41

第二節 半国領主加藤清正の政治 48

一 上使衆の国衆一揆処理と公検地 上使衆の入国と一揆の処理 48

二 加藤・小西氏の肥徒入国と所領 加藤・小西氏の所領と肥後 秀吉御蔵入地とその代官 51

三 新隈本城の築城 新隈本城の着工と場所 新隈本城の城郭 55

四 家臣団の形成と侍屋敷 家臣団の形成 侍屋敷と惣構え 61

五 商人町古町の形成と商人たち 古町形成と町割り 細工町の商人 古町の賑いと有力商人たち 65

六 半国領主期の財政 年貢と財政 71

第三節 朝鮮の役と清正 73

一 第一次侵略と清正の行動 秀吉の第一次侵略はじまる 漢城府(京城)を陥し北進す 二王子の捕縛 朝鮮義民章の蜂起 平壌敗退と停戦 73

二 秀吉の和議と清正の行動 二王子返還と和平七か条 晋州城の戦い 清正の虎狩り 78

三 日明請和の進展とその破綻 講和の進展と冊封体制 清正と僧惟政との会談 明国国書を遣わす 清正の蟄居と赦免 日明講和の破綻 81

四 秀吉の第二次侵略と清正の苦戦 秀吉の第二次侵略 清正の進攻 鼻そぎの残虐行為 酷使される蔚山城普請 九死に一生の清正篭城 85

五 戦役の支援体制とその崩壊 梅北の乱 朝鮮役の支援体制 強圧的な徴集と崩壊する支援 90

第四節 幕藩体制と五四万石大名の成立 97

一 関が原の戦いと清正 家康勢力下の清正の行動 関が原の役と清正の東軍行動 小西領を占領し柳川・薩摩に進攻 97

二 五四万石の公儀高(表高)の確立 一国領主と公儀所領高 肥後国絵図 104

三 徳川幕府と加藤清正 叙位・叙任と江戸屋敷 将軍家とふたたび姻戚を結ぶ 江戸城の普請 駿府城の普請 名古屋城の普請と清正の惣大将役 二条城の会見に清正同道す 108

第五節 熊本城と新城下町の形成 117

一 大天守の築城と内部構造 天守築城の着工完成の諸説 新城天守の作事 清正流石垣の普請 大天守の外観と内部構造 117

二 小天守と本丸御殿・花畑屋敷 小天守の築城と内部構造 本丸御殿 花畑屋敷 124

三 諸櫓と城内家老屋敷 城郭群と諸櫓 宇土櫓と諸櫓群 城内の家老屋敷 129

四 三の丸と城下町の武家屋敷 城内の武家屋敷 城下町の武家屋敷 134

五 白川・坪井川改修と新城下町の形成 白川の改修と新城下町の形成 城下商人町の形成 138

第六節 清正の領国政治と海外貿易 141

一 清正の家臣団とその政務 軍事力編成と家臣団 ワンマンの政務 政務と重臣 141

二 実所領高(内高)の成立 実高七三万石の所領高 148

三 清正の海外貿易と財政強化 呂宋貿易への着眼 呂宋貿易に小麦を輸出 直接の呂宋貿易の計画と実施 唐商人との貿易 朱印船貿易と東南アジア交易 150

第七節 加藤忠広の領国政治 159

一 加藤忠広の襲封問題 父清正の死亡 清正の子供たち 子虎藤(忠広)の襲封問題 159

二 忠広政治への幕府の介入 境目城の破却と城番衆の大移動 将軍家との姻戚関係 163

三 御家騒動と幕府の裁定 大坂の陣の参戦問題と悪評 一国一城令と重臣の動向 両派の争論の主張と食違い 争論の裁定 167

四 家臣団の構成と重臣たち 侍帳と家臣団 家臣の文芸・職能衆 重臣と政務 172

五 忠広政権の領国政治とその限界 財政圧迫の給人知行 強圧的な年貢の徴収と重い夫役 急発展する新町の商業と商人 古町の商家と商人たち 城下の町人・職人たち 流通市場の行政と統制 城下町一帯の商業展開 179

第八節 大名加藤家の崩壊 189

一 謀書事件 子豊後守光正の謀書事件 189

二 近世大名加藤家の崩壊 忠広父子の改易と配流 悪評たつ諸事無作法の悪政 将軍の御代始めの御仕置き 190

第二章 細川藩政の確立と展開 195

第一節 細川歴代藩主とその一門 195

一 中世の細川氏 出自と歴代の活躍 195

二 近世の細川氏 細川藤孝 細川忠興 197

三 肥後入国後の歴代藩主 細川忠利 細川光尚 細川綱利 細川宣紀 細川宗孝 細川重賢 細川治年 細川斉茲 細川斉樹 細川斉護 細川慶順 199

四 支藩と茂木藩 宇土支藩 新田支藩(高瀬支藩) 茂木藩 205

五 一門の人々 長岡内膳家 長岡図書家 清水家 207

第二節 細川藩政の成立 209

一 細川氏の入国 豊前から肥後へ 細川氏の入国 209

二 藩制の整備 中央行政機構の整備 地方支配機構と手永制の整備 211

三 領内市場の編成 商工業者の分布状態 舟運の構成 215

四 八代分領をめぐる問題 「八代分領」の成立 隠居体制の解体 224

五 忠利から光尚へ 家臣団政策の転回 領地返上願い 226

第三節 元禄から延享期の藩政 229

一 綱利の政治 綱利の相続 監国・上使衆の巡視 奉行体制の確立 長岡佐渡の諌言 綱利の初入国 藩庁機構の整備 牧野安右衛門罷免一件 延宝八年の上知令 側方の発言力増大 綱利代の役負担 江戸城普請手伝い 情意院殿御仏殿普請手伝い 江戸風文化 赤穂浪士一七人肥後藩に預けられる 229

二 正徳期の藩政 宣紀の就任 宗孝の相続 寛保の御省略 252

第四節 藩財政の構造と財政改革 257

第三章 宝暦の改革とその後の藩政 273

第一節 宝暦の改革の諸政策 273

一 細川重賢の家督相続 延享事件 申し聞け置く条々 273

二 宝暦の改革の諸政策 堀平太左衛門の登用 財政改革 行政機構の改革 時習館の創立 宝暦の改革の評価 278

第二節 天明から文政期の藩政 287

一 天明から寛政期の藩政 志水才助大奉行就任 相次ぐ天災地変 藩財政再建に成功 農民・都市民の抵抗・打ちこわし 287

二 寛政から文政期の藩政 遠坂関内の大奉行就任 御銀所領崩れ 竈改めと庭帳改め 享和の政変 斉樹の藩主就任と文化の財政改革 文化一一年の非常倹約 289

第三節 天明から文政期の財政 300

一 天明から寛政期の財政 天明期の臨時支出 寛政。近代日本軍隊教育史研究 遠藤芳信著。

二 文化から文政期の財政 預漬しと請売制 文化期の財政再建策 安永期への回帰 大坂借財の整理 借財整理と鴻池伊助 文政期の財政 307

第四章 動揺する藩政 317

第一節 天保期の藩政と政党の誕生 317

一 藩政の実態 逼迫する藩財政 社会不安への対応 苦しい下級武士の生活 発覚した一揆騒動計画 小楠の献策書「時務策」 天保期末の藩政 317

二 政党のおこり 実学党の誕生 実学党への圧迫 329

第二節 幕末維新期の財政 335

一 天保から弘化期の財政 赤字続きの藩財政 大坂売り米高値の天幸 出納幅合わせの努力 歳入不足の補填策 335

二 嘉永期以降の財政 本牧警備と銃砲の鋳造 浦賀の警備と預り地 大坂借財ともに三〇万両 蒸気艦船の購入 洋式銃砲の製造と購入 345

第三節 尊壌運動の激化と出兵 352

一 藩と勤王党の動向 勤王党の覚醒 藩政府へ建白書を提出 藩主の意向は公武合体 公武周旋 内勅への対応 352

二 京都出兵 護美、勤王党を引率上京 藩主の上京と藩兵出動 禁門守衛の親兵派遣 358

第四節 幕末の政局と藩政 363

一 中央政情の推移と肥後藩 勤王党活動の終えん 長州征討への対応 慶喜政権と肥後藩 363

二 兵制改革への取り組み 農兵募集と町兵取立て 手永ごとに郷兵隊を創設 371

三 領内および近隣の警備 旅人取締りと府中警備 領内海辺の警備 日田の書備 天草と豊後四郡の警備 375

第五章 城下町の発展と政庁 379

第一節 城下町の拡大と整備 279

一 武家屋敷と町政の拡大 二 熊本城下の屋敷惣坪数 侍屋敷・町家・寺社屋敷 三 本山御殿の跡屋敷と新屋敷 本山御殿の跡屋敷 新屋敷 四 城下町の交通管理と水道 城下の小口 道の管理と規制 水道 道路の拡張 399

第二節 政庁と城下諸施設 406

一 中央政庁と行政機関 奉行所 行政機関 二 花畑屋敷と城下の施設 花畑屋敷 千葉城周辺の施設 城下のその他の施設 410

第三節 城・城下町の警備と防災 415

一 城下の須戸口と御番 郭内外の須戸口 城内の警備 二 城下町の火災と防火 熊本城下町の火災 熊本における大火の記録 三 城下町を襲う災害 天明六年七月白川筋の洪水 辰の年の洪水 白川の修復工事 438

第二編 細川期の武士たちの社会と生活

第一章 武士と知行・扶持・給禄 447

第一節 家臣団の編成と展開 447

一 家臣団の編成 入国前の家臣団の編成 初期家臣団編成の特徴 入国後の家臣団召抱え 447

二 家臣団の展開 知行取家臣の減少の事情 知行取家臣の増加の事情 451

第二節 知行制の展開と知行形態 458

一 撫高知行制の成立 撫高知行制の成立 458

二 撫高知行制の矛盾 下免と出米 上知の政策化 下免割替 461

三 給人の知行形態 貫永地撫帳にみる知行形態 均等分割知行 知行地の広域分散化 466

第三節 武士の扶持・給禄と蔵米知行 473

第二章 武士たちの番方・役方と勤役 489

第一節 番方と役方の展開 489

第二節 参勤交代と普請役 500

第三節 武士の所々詰 517

第三章 出兵・出陣と軍備 529

第一節 島原の乱と長崎警備の出兵 529

一 天草・島原の乱の出兵 細川氏の軍役体制 天草・島原の乱起る、天草出兵 原城攻略と出兵体制 529

二 長崎港警備出動と海岸防備 長崎警備と肥後の役割 ポルトガル船の長崎来港と封鎖 肥後藩の出兵体制 異国船警備体制 536

第二節 相州讐備と長州・小倉出兵 543

一 武州本牧警備 江戸湾の防備体制 六百余人が急速出兵 関東の警備は関東で 543

二 相州讐備 警備総帥に長岡監物 遅れた警備地引き渡し 二つの陣屋六つの台場 警備地では西洋砲術 平時在番の制 砲器鋳造に六万三千両 二倍以上に膨らんだ領地 一〇年続いた相州警備 547

三 長州征討と小倉出兵 小倉への援兵派遣 長州征討に積極姿勢 幕府軍監への不信 557

第三節 在御家人の出動と活動 561

一 肥後藩の在御家人 初期の在御家人 中期以降の寸志御家人 531

二 在御家人の出動 島原出陣と相州警備 京都寺町門の讐備 小倉出兵と近隣讐備 讐備地詰と武芸目録 567

第四章 武士たちの生活 576

第一節 武士たちの暮らし 576

第二節 武家の相続と生活 606

第三節 武士の諸事件 614

第三編 城下町の町民の社会と生活

第一章 初・中期の城下町の商工業 629

第一節 町の行政と運営 629

第二節 初・中期の商業と藩の統制 650

第二章 商業の展開と諸職種 671

第一節 宝暦の改革と商人・職人 671

第二節 町人の活躍と町政 694

第三節 商人の独占商業 716

第四節 化政期以降の城下商工業の展開 728

第三章 金・銀・銭相場と藩札 753

第一節 金・銀・・銭相場 753

第二節 藩財政の展開と藩札 766

第三節 銭預 784

第四章 城下町の変貌 802

第一節 惣町会所の設立と運営 802

第二節 在方商業の発展と市場への参加 813

第三節 城下町の金融 828

第五章 町民たちの社会と生活 847

第一節 町の自治 847

第二節 町民の住居と家族 858

第三節 町民の生活 864

第四節 年中行事と娯楽 882

第四編 城下町の人々の信仰と社会

第一章 諸寺社の近世的発展 903

第一節 中世寺社の整理と新寺社の形成 903

第二節 諸宗派の形成と展開 914

第三節 諸寺社の経済的基盤 933

第二章 藩の統制と宗教行政 949

第一節 藩の支配・統制と本末体制 949

第二節 寺社の内紛 963

第三節 禁教と宗門改め 977

第三章 信仰と祭礼 1010

第一節 神社の祭礼と行事 1010

第二節 寺社の行事と祭礼 1033

第三節 修験道とその他の宗教 1044

略年表

●状態:

地に黒塗があります(画像8参照)。

若干の経年劣化がありますが、線引き、書き込み、切抜き、隅折れ、破損、汚れ、ページ割れ、たばこ臭・ペット臭はありません。駿台日本史科須藤公博先生テキスト一式 駿台 通年

ベストセラーランキングです

近くの売り場の商品

カスタマーレビュー

オススメ度 4.2点

現在、3922件のレビューが投稿されています。